Private Banking: Noblesse oblige

In der verschwiegenen Welt der Privatbanken geht es nicht um übliche Bausparverträge – sondern um größere Vermögen. Hier einige Kennzahlen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

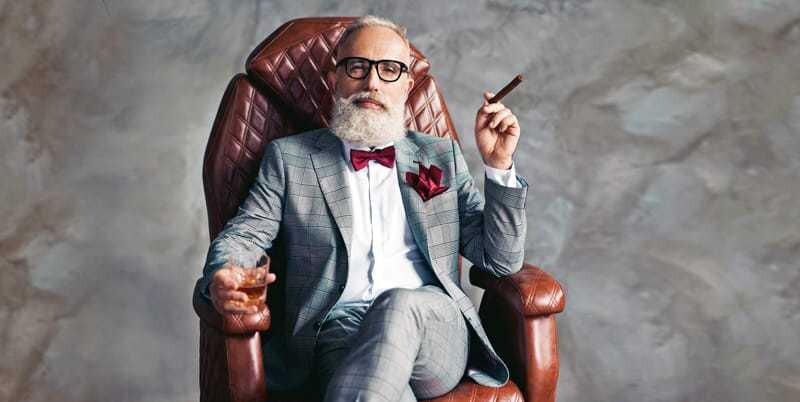

Die Welt der Privatbanken ist anders als jene der Bankfiliale um die Ecke. In den Räumlichkeiten mit Luster und Stuckdecke am Wiener Ring oder an den ersten Adressen in Salzburg, Zürich oder Hamburg steht niemand beim Bankomaten an – stattdessen prägen maßgeschneiderte Anzüge hinter schweren, holzgetäfelten Türen das Bild. Wenn sich die Spezialisten der verschwiegenen Branche treffen, geht es um die Verwaltung richtig großer Vermögen, um geschickt konstruierte Stiftungen, renditeträchtige Firmenbeteiligungen und um Erbrecht.

Der nächste Private-Banking-Kongress für den deutschsprachigen Raum findet übrigens noch im November in Wien statt. Beim letzten in Hamburg war Harald Schmidt geladen, um für die richtigen „Vibrations“ zu sorgen, wie er selbst meinte. Der Stand-up-Altmeister gab sich gewohnt spöttisch, und staunte doch nicht schlecht: „Ich fasse zusammen: Es gibt keine Zinsen, und wie die Zukunft aussieht, weiß niemand. Ich habe aber trotzdem selten eine Veranstaltung erlebt, bei der nur positive Messages vermittelt wurden. Nur.“

ZAHL VERMÖGENDER STEIGT – MARKTRISIKEN AUCH

Tatsächlich geht es der vermögenden Klasse alles andere als schlecht. Laut Analyse der Schweizer Großbank Credit Suisse ist die Zahl der Dollarmillionäre in Österreich innerhalb eines Jahres um 15 Prozent auf 250.000 Menschen gestiegen – womit die Alpenrepublik auf den 17. Platz der reichsten Länder weltweit kommt. Einer Studie der Universität Linz zufolge besitzt ein Prozent hierzulande 40 Prozent des Vermögens. Gleichzeitig besitzt die untere Hälfte der österreichischen Gesellschaft gemeinsam nur 2,5 Prozent.

Offenbar machen die Vermögensverwalter einen guten Job, während die Investitionen vom Aufschwung der Weltwirtschaft und von steigenden Immobilienpreisen hierzulande profitieren. Allerdings seien die Aussichten für das kommende Jahr weit weniger optimistisch, schreibt Konjunkturexperte Andreas Auer von der Privatbank Gutmann: Die USWirtschaft laufe auf Hochtouren, in Asien sei das Wachstum intakt, die Notenbank Fed hebe den Leitzins an. Trotzdem werde der Ausblick durch den andauernden Handelskonflikt getrübt: „Diese Situation birgt ein Risiko, das eine weniger optimistische Erwartung für das Jahr 2019 rechtfertigt.“

BREITGEFÄCHERTE LANDSCHAFT IN ÖSTERREICH

Für Nachfrage nach den Diensten der Privatbanken ist also gesorgt. Wer sich an sie wendet, hat in Österreich eine breitgefächerte Auswahl. Es gibt Konzerntöchter der Erste Bank oder Raiffeisen neben Ablegern deutscher und Schweizer Institute, etwa von UBS oder Deutsche Bank. Im Mittelpunkt steht jedoch rund ein Dutzend heimischer Finanzhäuser bereit, die ausschließlich auf Private Banking spezialisiert sind. Manche von ihnen starteten erst in den 1980er-Jahren wie die vor wenigen Wochen selbst aufgekaufte Privatbank Semper Constantia. Andere wie das Salzburger Bankhaus Spängler oder die Schoellerbank eröffneten ihre Pforten bereits um das Jahr 1830 herum – also mehr als ein Jahrzehnt vor der Thronbesteigung von Kaiser Franz Joseph I. Daneben gibt es richtige „Standesbanken“ wie die Apothekerbank und regional ausgerichtete Häuser wie die Hypo Vorarlberg, die oberösterreichische Oberbank, Krentschker in Graz oder BKS in Kärnten. Und dann gibt es die vergleichsweise richtig Großen, die zweistellige Milliardensummen verwalten, etwa Gutmann.

MINDESTVERANLAGUNG ALS EINTRITTSKARTE

Allen Privatbanken ist gemeinsam, dass es hier nicht um die üblichen Sparguthaben geht, sondern um Summen, die erst bei 100.000 Euro (Spängler), einer halben Million (LLB) oder bei drei Millionen Euro (LGT) beginnen – mindestens. Alle versprechen, die beste Expertise bei der Vermögensverwaltung zu haben, also für ein ordentliches Wachstum der Anlagen zu sorgen. Doch für die Abgrenzung gegen die Konkurrenz reicht das nicht. Deshalb betont jede Privatbank, Kenntnisse und Erfahrung in besonderen Bereichen zu haben, wie unsere Zusammenstellung auf Seite 18 zeigt. So stellt die Wiener Kathrein Bank alle Fragen rund um Gründung und Verwaltung von Stiftungen in den Mittelpunkt. Gutmann betont seine Kenntnisse bei Firmenbeteiligungen und Fonds. Und Spängler grenzt sich von der Konkurrenz mit dem Argument ab, stärker als andere den Aspekt der Sicherheit in den Vordergrund zu stellen.

„Österreich ist die neue Großmacht im Private Banking.“

BESTE ZEUGNISSE FÜR HEIMISCHE HÄUSER

Dagegen ist die Betonung auf Beratungsleistungen wiederum etwas, das allen gemeinsam ist. Und genau dieser Aspekt wird inzwischen von unabhängiger Seite bestätigt, nämlich von den sogenannten „Fuchsbriefen“, dem renommiertesten Branchentest für Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Dabei marschieren Tester jedes Jahr in eine Privatbank, tun so, als sei eine siebenstellige Summe auf bestimmte Art zu veranlagen, und schauen sich die Beratung an. Weitere Kategorien sind Vermögensstrategie, Portfolioqualität und Transparenz. Die Bilanz der zuletzt erschienenen Fuchsbriefe: Die letzten Ergebnisse seien ein „Triumph der Hidden Champions“ geworden – und damit sind Privatbanken aus Österreich gemeint. Unter den besten neun finden sich vier Finanzinstitute aus der Alpenrepublik. Jahressieger wurde das Salzburger Bankhaus Carl Spängler, das mehrjährige Ranking führt Gutmann aus Wien an – und das, obwohl deutsche Häuser rund die Hälfte der getesteten Banken ausmachen. Wobei gerade die Größe nicht das ausschlaggebende Kriterium sei, schreiben die Autoren der Fuchsbriefe: Kleinere Häuser überzeugen demnach am meisten und schneiden häufig besser ab als große Institute mit vielen Niederlassungen. Das Fazit des renommierten Bankentests: „Österreich ist die neue Großmacht im Private Banking.“

Autor:

Peter Martens